Cuando los ingleses le cortaron la cabeza a su rey Carlos (me refiero a Carlos I, en 1649), Oliver Cromwell, el líder de los parlamentarios puritanos, ordenó destruir todos los símbolos de la monarquía. No fue tanto por republicanismo como por horror calvinista a los objetos de culto. «Ahora vuestro único rey será Jesucristo y vuestro gobierno el de los santos», proclamó ante una multitud que yo sospecho poco convencida. De modo que se arrancaron las joyas de la corona y del cetro, y se fundieron para hacer monedas que, como era de sospechar, acabaron acuñadas con la efigie del propio Oliver Cromwell tocado con el laurel de los césares. Fue así como desapareció la antigua corona de Eduardo, el Confesor (la misma que lleva en el Tapiz de Bayeux) y el resto de los instrumentos de la coronación inglesa. Los que se veían ayer en la ceremonia de otro Carlos (el tercero) son reconstrucciones hechas después de la muerte de Cromwell y la restauración de la monarquía. Las fabricó el orfebre real fiándose de su memoria, aunque se nota que se dejó llevar por la estética que había conocido en el exilio, porque la nueva corona delata un cierto gusto barroco.

Esas joyas de repuesto son las que se les muestran a los turistas en la Torre de Londres. No se las puede fotografiar en ángulo cenital, recuerdo de la prohibición tradicional de mirarlas desde arriba «porque esa es la perspectiva reservada a Dios». Con ellas están las trompetas, los mazos, los ropajes y las espadas rituales (incluida la de la Compasión, con su punta oportunamente roma). También los diamantes, rubíes, zafiros y demás piedras preciosas traídas de todos los rincones del planeta. Pero de todo ese atrezo de la monarquía británica el objeto más valioso es una cuchara. Es la que se utiliza tradicionalmente en la coronación para que, en el solemne momento de la unción, el arzobispo de Canterbury moje los dedos en el aceite sagrado traído de Jerusalén y lo imponga en las manos, la cabeza y el pecho del monarca. Esa cuchara tiene mil años y, aunque es de plata y está decorada con monstruos, no deja de ser una cuchara. Por eso los puritanos del siglo XVII, que la tomaron por una pieza de la cubertería, no la hicieron fundir con el resto de la regalía monárquica. Un antiguo ayuda de cámara de Orwell, que lo había sido antes del monarca, y que sí sabía lo que era, se la quedó por dieciséis chelines y la guardó en su casa hasta que volvieron los Estuardo.

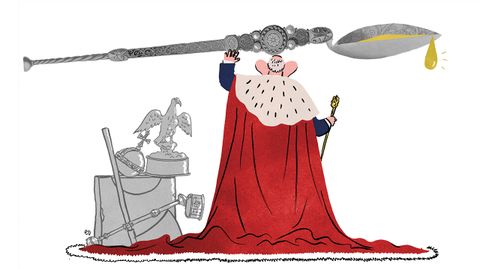

En consecuencia, de todas las joyas de la corona, esta cuchara es la que se considera la más preciada. No es en realidad una joya, aunque luego se le han añadido unos brillantes para hacerla algo más aparente. De hecho, se cree que antes de servir para esta función ceremonial se utilizaba prosaicamente en la mesa para echarle agua al vino. Pero el hecho es que ese utensilio de cocina es el único hilo que une el presente con el pasado de la monarquía británica, el testimonio de continuidad en una institución que consiste en la institucionalización de la rutina. Hasta el punto de que se podría conjeturar que, de haber destruido Cromwell esa cuchara, hoy no habría rey en Inglaterra. Es el valor mágico de los objetos, que, aunque no sean seres vivos, paradójicamente, sí tienen vida propia. Por eso, ayer, viendo la coronación por la televisión, pensaba yo en ese momento extraño en el que, oculto a la vista de todos, el arzobispo mete los dedos en la vieja cuchara del vino y, tocando la cabeza de un hombre con aceite de oliva perfumado, lo confirma mágicamente como rey.