En «Snowden», Oliver Stone mesura su cine sobre las teorías de la conspiración

23 sep 2016 . Actualizado a las 19:53 h.Se articula La reconquista, cuarto largometraje de Jonás Trueba, sobre una dualidad que es hermoso oxímoron: la elegía de los amores perdurables. La celebración de un recuerdo revivificado pero que es al tiempo la constatación de una melancolía, de unas exequias sentimentales -o de los veinte años de su deceso- que confluyen así en una muy bella confrontación de lo vivo y lo muerto, lo que va de aquel primer chispazo del esplendor en la hierba a lo que, a la salida de tantos y tantos túneles, queda de aquella inocencia imposible. Así, posee La reconquista una necesaria y sabia estructura de díptico temporal: ese momento presente, donde los personajes se atreven a re-conocerse y el viaje al paraíso perdido, al momento en el cual todo parecía inmanente, aunque ya existiese la sospecha, en los dos amantes, de que la vida no es un río largo y tranquilo y de que en sus vados la llama va a verse ahogada más pronto que tarde.

Trueba recurre a un elemento para él muy querido, la fuerza de lo epistolar, para tender los puentes sutiles y tersos en el parteaguas de esta película. Y desde esa palabra escrita, como espejo del tiempo, La reconquista fluye de modo natural desde esa noche en la cual una pareja se deja arrastrar por la exhumación de una vivencia, recorrida por una euforizante ausencia de temores al dolor, porque ni uno ni, sobre todo, la otra se envuelven en el engaño o en la cristalización de que se hallan en el camino de recuperar la Arcadia a la que pone música y fondo Rafael Berrio.

Por eso se respira como tan natural e intensa esta partitura de la fugacidad del amor en dos tiempos. Y el flash-back hacia la adolescencia de los jóvenes amantes, donde los corazones son de hierro y de seda porque la fascinación amorosa semeja indestructible, cobra en la pantalla valor no de tiempo pasado, sino de palpitante y luminoso latido de sentimientos visionarios, no ajenos a las quiebras de la pérdida, pero ya sabios en su ternura de debutantes, excelentes Francesco Carril y Atxaso Arana. Y, así, la armonía serena de los dos espacios temporales erige la reconquista en gran cine del amor como ceremonia del recuerdo y de la perdurabilidad.

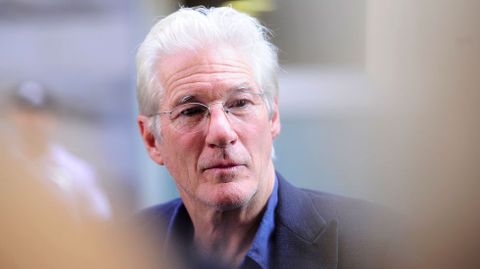

Oliver Stone no podría haber dejado pasar de lado a un personaje como Edward Snowden, el espía que reveló desde dentro el control del Gobierno norteamericano sobre los datos de todo semoviente. Pero su película no se inscribe en la intensidad de los proteicos excesos del cineasta de la conspiración. No sé si hay algo de agotamiento, de cansancio biológico, en la manera en la que Stone se pone bridas, modera su pulso narrativo y argumental, hasta casi dejar caer el filme, por momentos, en la ilustración plana de unos hechos ya bien conocidos. Tampoco sé en qué medida, después de que Snowden lo contase todo -y con más brío, en Citizenfour-, había espacio para esta película, este Stone abstemio de las provocaciones o fanfarrias que son su salsa. Su Snowden, como proceso de reconversión ideológica de un norteamericano conservador y creyente en los valores patrios en un luchador antisistema, no deja de verse como el reverso pálido y desnatado, muy bajo en calorías, de aquel Nacido el 4 de julio. Entonces Oliver Stone hablaba de sí mismo y se disponía a componer su filmografía como impagable panfleto contra el todo. Ahora, parece que de vuelta de todas las batallas, su película es una correcta ilustración de una timorata nada.

Completaba la jornada la argentina El invierno, del bonaerense Emiliano Torres. Es cine de vocación naturalista y dramatismo minimal, desnudo en los predios dejados de la mano de dios y del hombre de la Patagonia, con el clima y la explotación del hombre en una puja de impiedad. En sus dimensiones de cine austerísimo, podría pintarle algo al jurado presidido por el danés Bille August.