Hace falta remover mucho en la memoria de nuestra historia reciente para encontrar un momento tan preocupante como el que vivimos ahora. Ni en la transición democrática, en que hirvieron todas las tensiones políticas y sociales; ni en la crisis que se inició en el 2008 y dañó gravemente la economía española; ni siquiera en la primera ola de la pandemia, con todo el dramatismo que tuvo y las decenas de miles de muertes que acarreó, nos atrevimos a pensar que el país no podría superarlo. Ahora sí. Si no se cambia urgentemente el rumbo, el retroceso de nuestra sociedad será inevitable.

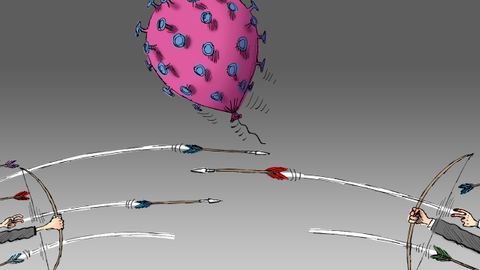

La insólita enfermedad que nos ataca no es solo microbiana. Por su rápida transmisión y sus efectos letales, esta es, desde luego, la peor desde la invención de la penicilina, la higiene y las vacunas. Pero no ha venido sola. Tiene como caldo de cultivo la ineficacia, la ineptitud y la visión interesada de quienes tienen la obligación de enfrentarla. No me refiero a los ciudadanos, que en su mayor parte se esfuerzan en combatirla, como se ha visto durante el confinamiento y se ve hoy nada más salir a la calle y encontrarse con todos los rostros protegidos. Su voluntad es encomiable. Pero es lo único de lo que podemos sentirnos orgullosos.

De nada más. Los ciudadanos saben muy bien que el daño ya está siendo irreparable. Lo es en vidas, en una cifra tan elevada que jamás será reconocida. Lo es en sufrimiento, con familias que ni siquiera pueden despedir a sus seres queridos. Lo es en renuncias personales, desde estrechar una mano amiga a tener limitados derechos y libertades. Lo es en esfuerzo de miles de profesionales que jamás encontrarán compensado su tesón. Lo es en incertidumbre. Lo es en ruina.

Junto con la desgraciada pérdida de salud y de vidas humanas -¿quién no ha sufrido alguna cerca?-, el hundimiento de las perspectivas vitales es la otra gran pandemia. Cualquiera la ve a su alrededor, si es que no le ha afectado ya directamente. Negocios que cierran y no volverán a abrir, puestos de trabajo que desaparecen, empresas incapaces de remontar, sectores enteros que se diluyen en la nada y en falsas promesas.

Los ciudadanos ven la doble o triple tragedia todos los días. Pero no la ven los políticos. Estos siguen anclados en su anterior normalidad, que obedece a un objetivo inamovible: toda decisión que se tome será porque conviene electoralmente. Por eso son incapaces de superar los monólogos y trabajar juntos. Y este, el rastrero interés partidista, es otra enfermedad, que inoculan los políticos y padece toda la sociedad española.

No de otra forma se pueden entender los vaivenes que estamos viviendo desde marzo, y que se han agudizado en el verano. Del mando único a los reinos de taifas. De las promesas de fondos a espuertas a la inanición por el colapso de la burocracia. De las comparecencias entre banderas con odas a la cooperación a la guerra abierta dos días después. Del nadie se va a quedar atrás al más exacto sálvese quien pueda.

Se ha quedado atrás el Gobierno, como solemos llamarlo, aunque esta palabra sea inadecuada para el actual y contradictorio Consejo de Ministros. Pese a su inagotable querencia por los micrófonos y los anuncios grandilocuentes, no ha puesto ni orden ni previsión ni medios. La educación, desorientada en el laberinto; la sanidad, agotada y reclamando lo que no le dan; la economía, empujada al precipicio de la recesión.

Y mientras tanto, la alta política - que eso es gestionar un país- rebajada a la compra-venta de votos para zurcir los presupuestos, y sometida a las tensiones de un partido estalinista que desprecia al Jefe del Estado, alienta el secesionismo, traiciona a sus compañeros de Consejo y quiere hacer compatibles los privilegios del coche oficial con la lucha de clases.

Enfrente, una oposición que también se ha quedado atrás, incapaz de hacer coincidir lo que dice con lo que hace. Su agotado líder habla de interés general de España, pero solo se mueve por aquello que cree que le beneficia o perjudica a su adversario. No de otro modo se puede entender su aversión a cualquier pacto que favorezca el funcionamiento de las instituciones o ayude a conjurar la tragedia social que se avecina. Espera, de forma irresponsable, a que el Gobierno se queme en la pira, sin tener en cuenta que antes se quemarán muchas víctimas inocentes.

Si no cambian intereses por principios, unos y otros perderán. Y lo que es peor: harán perder a todos los españoles, que están cansados de ver con qué descaro se cruzan todas las líneas rojas. Desde el cebo del indulto a los condenados por sedición a la aceptación del veto al rey en Cataluña. Desde los ataques de ministros a la Corona al servilismo con los proetarras. Y desde la impericia conduciendo la política de la comunidad de Madrid a la connivencia con la lacra de la corrupción, que tanto mancha a un expresidente como a un simple diputado por Ávila.

Pero, con ser graves todos esos comportamientos, mucho más inaceptable resulta asistir a su incapacidad para reaccionar ante la peor crisis que amenaza a España en generaciones. Quizá no se quiera ver, pero ya está aquí. Es la salud, es el trabajo, es la empresa, es la educación. Es el empobrecimiento de un país que no merece ni un ápice de deterioro social. ¿Quién puede consentirlo?

Los españoles, no. Los gallegos, no. Galicia se abre ahora a una nueva etapa política, pero está sumergida también en su propia crisis. Si es cierto que los datos de la pandemia son relativamente menos malos en la comunidad, no significa que haya ganado batalla alguna, ni que se haya librado de la amenaza de la caída. Tiene ante sí un difícil futuro y un presente muy preocupante que ni siquiera una mayoría absoluta puede conjurar. Aun reconociendo su éxito electoral, lo peor que puede sucederle al Gobierno gallego es caer en la complacencia, como empieza a atisbarse en los primeros días de mandato.

No es tiempo para la atonía. Debe saberlo la Xunta y debe saberlo el Parlamento, ahora reducido a tres fuerzas, pero no por ello más ágil y operativo. El principal grupo en la Cámara parece adormecerse sin tomar con decisión la iniciativa. El que encabeza la oposición puede perder el capital político ganado en las elecciones si, como ya ocurrió en el pasado, abandona los consensos y opta por las posiciones dogmáticas, como ha sucedido con su apoyo a los radicales vascos y su rechazo a instituciones constitucionales. Y el que ocupa la tercera posición seguirá siendo estéril si no supera sus divisiones personales y localistas.

Intereses partidarios o incluso mezquinos. Gastos suntuarios, rivalidades, propaganda. Lujos que España no puede permitirse. Si no se los puede permitir nunca, mucho menos ahora en que los ciudadanos sienten la amenaza cierta sobre su salud, su economía, su futuro, su derecho a la libertad y a la prosperidad.

Somos un gran país por sus gentes, y solo muy pocas veces por sus gobernantes. Esta pandemia, que se ha revelado como el mayor problema para los ciudadanos españoles y europeos, está demostrando que algo no se está haciendo bien. ¿Por qué no quieren verlo los responsables?

No faltan evidencias: hemos tenido pésimos resultados en la primera ola, encabezamos las peores estadísticas en la segunda, sufrimos miles de muertes - muchas de ellas aún sin reconocer - , sumamos el mayor endeudamiento y contamos con las más demoledoras perspectivas económicas.

Nada se puede arreglar si antes no se reconoce que está averiado. No funcionan los cogobiernos, se enquistan las instituciones, se contamina la judicatura, se satura la sanidad, se paran las empresas, se ciega la esperanza.

Con España caminando hacia una verdadera tragedia social, de la que es preciso advertir con tiempo, la mala política ha cruzado todas las líneas rojas. ¿Se va a consentir esta aberración? Yo me declaro harto.